.

ALFARERÍA INDÍGENA

Merecen destacarse dos tipos de alfarería indígena en el Paraguay; la alfarería guaraní del Paraguay Oriental y la alfarería guaná-mbayá del Alto Paraguay; la primera es importante no sólo por su representatividad formal y ornamental, sino también por su caracterización identificadora etnocultural; la segunda constituye una simbiosis excepcional manufacturera, si bien limitada a una sociedad inter-étnico-cultural de los Mbayá-Guaycurúes y los Chané-Arawak.

En contraste con el apego a la manufactura cestera, los modernos Guaraníes abandonaron su tradicional alfarería; la "olla de hierro" y los modernos recipientes influyeron en una rápida adopción utilitaria, perdiendo muchas vasijas de uso festival su motivación funcional. Según el testimonio del P. Dobrizhoffer, los "Monteses" de Mbaé verá, asentados entre los ríos "Acaray y Monday, aún a mediados del siglo XVIII practicaban algún ocasional entierro en urnas funerarias. En la época colonial predominaba la cerámica pautada; empero, los "tavá-pueblos" y las reducciones seguían apoyando la simple alfarería utilitaria. El pueblo de Itá -hasta 1848 exclusivamente poblado por los Guaraníes transculturados-, era conocido por su producción alfarera; al respecto es interesante el testimonio de Félix de Azara: "Se distingue este pueblo de todos en ser la única fábrica de vasijas de barro que provee a toda la provincia y aún en paste a Santa Fé y Buenos Aires, no obstante de que su calidad es mediana y su duración poca. Sólo las mujeres se ocupan de esto los ratos que les permiten las faenas de la comunidad. El material es greda negra con alguna arena, que extraen de los valles y los lugares hondos, la cual a mano maceran con poca agua mezclándola una parte de polvos, que sacan del molimiento de vasijas rotas. Cuando la pasta está en estado hacen de ella como chorizo que enroscando a mano igualando con el revés de una concha los surcos o desigualdades. Para darles color rojo, deslíen en el agua una tierra como almazarrón (ocre rojo) que sacan de la inmediación del cerro de Acaay, y con ella bañan las vasijas que luego cuecen, cubriéndola de leña y dándole fuego. Desde luego pueden asegurarse que un solo alfarero haría más y mejores vasijas en un día que todo el Pueblo en muchos..." (Azara p. 21).' La mujer guaraní transculturada conservó la antigua técnica alfarera -pero no la forma-, y de esta manera obtenía alguna ventaja económica dentro de los límites comunales; una tal orientación de alfarería por necesidad y utilidad -en el ambiente criollo-rural y guaraní pueblerino-, no favorecía una imaginación artesanal propiamente dicha. En el valle de Aguará, antiguo pueblo guaraní de Altos, se encontró un enterratorio de ollas y fuentes; enteras y fragmentadas. Las ollas, altas unos 20 cents., con diámetro de 30 cents., con fondo convexo, son de color natural, las paredes a veces decoradas con algunas estrías irregulares o simples líneas incisas; llevan dos a cuatro asideras compactas, una adopción claramente colonial. Las fuentes, altas unos 15 cmts., con diámetro de 35 cents., tienen cantos ondulados, bañadas en rojo o llevando listas de ocre rojo, estrías profundas o con algún simple motivo fitomorfo.

Los antiguos Guaraníes eran excelentes alfareros, si bien sin descollar una variación formal a ornamental; los emigrantes Chiriguanos del siglo XVI conservaron hasta el siglo pasado sus "cobertizos-talleres" en sus comunidades para la manufacturación de las vasijas de uso festival. Practicando los antiguos Guaraníes el entierro en urnas funerarias, el hallazgo de grandes recipientes casi identifican -por su tipología formal y decorativa-; su dispersión pobladora. No todas las grandes "yapepó"- -ollas fuera de su use culinario-, servían de urnas funerarias; se usaban también para la preparación o el estoraje de aloja de maíz, especialmente de la primera cosecha coligada con el ritual de la primicia, y en ocasión del rito antropofágico; también en estos casos, las "yapepó" debían enterrarse por su función de "unicidad" festival. Para clasificar la cerámica guaraní conviene considerar su tipo ornamental como un medio ordenador; se destacan cuatro estilos: corrugado-inciso, acepillado, pintado simple o en motivos, e imbricado; en los hallazgos arqueológicos predominan los estilos inciso y pintado, ya que los pequeños recipientes, utilitarios o festivales, quedaron más fragmentados y dispersos.

El estilo corrugado-inciso caracteriza a la primera ola migratoria del "ava" amazónico que representa el estrato proto-mbyá-guaraní de cultura neolítica incipiente; según la tradición mitológica, el Avá-yapepó migrante habría usado la vasija-urna para su viaje al lugar post-mortem. El estilo corrugado interpreta la impresión digital directamente o ya usando una pequeña espátula, permitiendo el manejo libre de la superficie de la vasija. La técnica es siempre en espiral, con imposición de rodetes de barro; el interior de las vasijas se alisa cuidadosamente; el grosor de las paredes es generalmente de 1 cmt., ensanchándose algo hacia el fondo. Las grandes "yapepó", con el fondo pocas veces suficientemente plano para quedarse paradas, tienen una altura promedia de 45 a 80 cmts., correspondiendo a la misma casi el diámetro de la abertura; las variaciones de estas proporciones a veces caracterizan a los antiguos grupos regionales guaraníes. El máximo anchor de una yapepó -una se halla generalmente al terminar la segunda de las tres partes de la vasija desde el fondo; en dicha circunferencia se denota un canto pronunciado, a veces cortante o arredondeado, disminuyendo luego el anchor hacia el cuello; este, alto de 5 a 8 cmts., tiene bordes ligeramente ensanchados hacia afuera, pero no hay al respecto una pauta estable. Las tapas que se colocan sobre las urnas en forma de una cúpula chata, son simples vasijas-fuentes hondas, de uso común en las sociedades neolíticas que aprovechan ampliamente su alimentación a base de las plantas cultivadas; tales fuentes-tapas son altas de 15 a 25 cmts., anchas de 30 a 45 cmts., con el canto del borde generalmente poco pronunciado. También estas fuentes-tapas quedan cubiertas en toda su superficie con la ornamentación digital. En los enterratorios guaraníes se puede observar que los cráneos de los muertos -probablemente caídos en combate-, son cubiertos por tales fuentes-tapas; en este caso, algunas llevan en su superficie interior lisa algunas bandas pintadas de rojo de "urucú".

Las vasijas más pequeñas -del mismo estilo corrugado-digital-, de uso utilitario, tienen preferentemente la forma globular, el fondo algo achatado; la circunferencia, donde corre el máximo anchor de la vasija, es algo redondeada, pero nunca forma cantos pronunciados o cortantes como es usual en el estilo de las vasijas pintadas. En las regiones habitadas por los Guayráes y los Tapés era más frecuente -según los hallazgos-, la combinación de dos estilos, el digital en el cuello y el acepillado en el resto de la superficie, a veces con incisiones profundas. En el Paraguay Oriental, los hallazgos demuestran cierta preferencia por esta ornamentación decorada en la zona alto-paranaense y también ypanense de los antiguos Itatines.

En las pequeñas dádivas funerarias, potecitos altos unos 10 cmts., con diámetro de 6 cmts., o en escudillas-platillos, suele emplearse la ornamentación inguicular, esta siempre algo limitada a las superficies pequeñas; en tales vasijitas, puestas dentro de las urnas o sobre la tapa de las mismas, solían ponerse algunas piedrecillas de cuarzo, semillas de "yvaú" a otros elementos que pudieran "alegrar" el transito del alma del difunto.

El estilo de vasijas lisas y pintadas es también tipológicamente amazónico y caracteriza el estrato "cario" de la última ola inmigratoria del "avá", al parecer, ya con ciertas influencias alfareras de los Arawak. Las grandes "yapepó" o las urnas funerarias de este estilo se destacan por ser su altura siempre mayor que el diámetro máximo de las vasijas; por su tipo formal-distintivo se dividen en tres partes: la parte globular inferior hasta llegar a su circunferencia máxima, abarcando casi dos terceras partes de la vasija, es ornamentalmente simple, llevando algunas líneas paralelas incisas a modo de "acepillado"; la parte superior, destacada por un canto más o menos pronunciado, disminuyendo a la vez la circunferencia por entalles-cantos, es pintada ya simplemente con la caolina Blanca o diseños decorativos; el cuello de la vasija lleva un listón hundido, este generalmente pintado en rojo de ocre o "urucú" sea cual sea el diseño ornamental de la superficie. Las grandes fuentes culinarias y festivales, que servían también como "tapas" para las urnas, altas unos 20 cmts., no solían llevar la ornamentación en su superficie exterior -fuera del blanco de caolina-, pero sí en la interior, generalmente en bandas rojas en zig-zag sobre el fondo blanco de caolina. Las vasijas medianas y pequeñas -al parecer de carácter festival por su uso-, manifiestan formas más variadas, con una modelación más libre de la parte superior de la vasija, permitiendo una expresión individual de la mujer alfarera; el fondo suele ser plano o achatado. Tales vasijas suelen hallarse pintadas en blanco y rojo en su superficie -total o parcialmente-, pero no son frecuentes los motivos ornamentales, excepto si se trata de potecitos -dadivas funerarias o pequeñas escudillas-, estas últimas destinadas para agasajar con aloja de maíz a los shamanes, "caraí", andantes.

En el área "cario-guaraní", la ornamentación preferencial es de color rojo oscuro sobre el fondo blanco-amarillento; en el área paranaense y tapé-mbiazá predominan los diseños en amarillo y negro sobre un fondo rojizo-marrón oscuro o grisáceo, interviniendo el tipo de la greda usada. Entre los motivos decorativos se destacan por su frecuencia: listas sencillas de color alternado, bandas de ángulos encajados uno dentro del otro, líneas curvas o serpenteadas –especialmente en color rojo oscuro-, bandas cruzadas intermitentemente por líneas o puntos negros, bandas de motivos meándricos, corriendo a veces en dirección opuesta o bandas de líneas horizontales como abriéndose las hojuelas de flores, un motivo algo exclusivo del área tapé-mbiazá; no faltan simples motivos simétricos en zig-zag o líneas arqueadas interrumpidas por las verticales algo serpenteadas. Para la coloración, los Guaraníes se servían del mismo tinte el barro-tierra que usaban, el blanco de "tobatí", el rojo de "tapyla" y el negro de simple hollín. Conviene destacar que la ornamentación en diseños decorativos era más limitada en el área de las parcialidades del hoy Paraguay Oriental, en contraste con el alto índice entre los Paranaes, Uruguayeneses, Guayraes y Tapés. Los motivos ornamentales reflejan una básica transposición de la técnica del trenzado-cestería. El tipo ornamental se abandonó rápidamente, cuando los Guaraníes ya carecían de la debida motivación festival, siempre un gran estimulo competitivo.

En la cerámica de uso culinario predomina el simple acepillado, pasándose las espigas de maíz sobre la superficie aun fresca; en el sub-cuello -entre los Paranaenses especialmente-, tales vasijas llevan una banda ornamental, hecha la espátula de madera, presionándose en el sentido oblicuo. La ornamentación imbricada proviene de los hallazgos de la antiguas provincias de Ygañá y Aguapey, dando la impresión de la aplicación de un trenzado o del uso de un rodete dentado, cubriéndose la superficie de la vasija en bandas horizontales o verticales; el canto de las vasijas suele ser festoneado en tales casos. La cerámica imbricada coligase con el estilo de "Tacuara" sur brasileño, de origen peleo-amazónico.

Los Chiriguano-Guaraníes, que emigraron del Paraguay en el siglo XVI y subyugaron a los antiguas pobladores pre andinos Chané-Arawak, lucharon por su independencia sociopolítica hasta el siglo pasado; empero, si bien su cultura originaria obedecía a las pautas tradicionales guaraníes asimilaron algunos cambios por la influencia arawak y andina; esto puede observarse también en la alfarería; sin entrar en los detalles descriptivos, conviene destacar algunos elementos del cambio. Se manifestó un abierto desdoblamiento entre la alfarería culinaria chiriguana -manteniendo la antigua pauta de decoración en estilo de la ornamentación corrugada-digital-, y la abundante producción alfarera de vasijas destinadas para fines festivales, imponiéndose ya los nuevos patrones, formales, ornamentales y manufactureros de los Arawak andinizados; este hecho interpreta lo que sucedía en la plasmación sociocultural de los Chiriguano-Guaraníes: conservatismo en cuanto a los elementos básicos de su vivencia y, por otra parte, una rápida integración de "novedades" que pueden reafirmar el prestigio tribal del "ava". Precisamente en el campo de la alfarería, donde lo utilitario se mezcla con lo expresivo-festival y deja la libertad individual de la ceramista, puede comprenderse la integración conceptual del cambio cultural. Las vasijas culinarias, "yapepó", quedaron tipológicamente guaraníes, cubiertas total o parcialmente con impresiones digitales; las paredes son a veces acepilladas, pero en tal caso aparecen algunas hileras de protuberancias decorativas en la parte superior de las "yapepó", una característica chané-arawak; el cuello de las mismas es relativamente de pequeño diámetro, lo que implica la preferencia por la cocción de maíz en lugar de mandioca de los Mbyás Orientales. Las vasijas para servir la aloja de maíz en ocasión de grandes convites indican el estilo chané-arawak, son de forma globular, a veces con el canto pronunciado en el mediovientre, con o sin asas, de fondo generalmente plano. Para conferir a las vasijas el lustre-engobe, sírvense de una Mimosóidea ("taraviruti"), de color amarillo, o de la misma resina de Palo santo de color oscuro; de esta manera disminuye también la porosidad de las paredes de las vasijas. Los motivos más frecuentes en las vasijas festivales son los siguientes: a) triangulo en voluta, un elemento atacameño-andino; b) voluta doble en forma de una "S" horizontal, también de origen andino; c) espiral continuada, un motivo poco frecuente y casi limitado al área de Valle Grande de Santa Cruz; d) ángulos, triángulos, líneas en zig-zag, a veces en combinación con ángulos enlazados; e) triángulos isósceles y losanges concéntricas; f) bandas festoneadas; g) líneas interrumpidas con motivo reticulado. De esta manera, la alfarería chiriguana -en cuanto a sus vasijas de carácter festival-, ya no representa tradición guaraní alguna. Algunos motivos fitomorfos o antropomorfos que aparecen en la alfarería chiriguana ya se deben a simples fines de truenques; nunca integrándose a su propia cultura. El ejemplo chiriguano-guaraní explica la importancia de un factor sociocultural que llega a "orientar" o a "estimular" la expresión manufactural.

Los Eyiguayegi-Mabyá-Guaycurúes adoptaron -como todos los Chaqueños de cultura paleolítica originaria-, la alfarería de sus vecinos neolíticos; lograron sociopolíticamente avasallar a los Chané-Guana-Arawak, ya con algunas pautas culturales andizinadas, aprovechando las ventajas de su cultura económica. Los Mbayáes se volvieron en la época colonial ecuestres indomables, estructurando su sociedad por clases de "linajes sociales" y manifestando un ethos verdadero de una ostentación socio-ceremonial. Los convites de aloja, las fiestas de victoria-botín, las visitas interparciales y la misma lucha por el prestigio sociopolítico exigían, entre otras circunstancias también una "ostentación" representativa a través de las vasijas- recipientes; los "niyololas-vasallos", siervos Chané-Guana, hombres y mujeres, -originariamente excelentes alfareros-, prestaban sus servicios en las casas y comunidades cacicales mbayáes; por la misma orientación de sus "señores" Mbayáes lograron integrar a su estilo decorativo un interesante motivario fitomorfo- nunca zoomorfo o antropomorfo-, sirviéndose como "modelo", a veces, de las mismas casullas sacerdotales, obtenidas per los Mbayáes en ocasión de sus razzias botineras en el ambiente provincial. Se trata de una configuración de varios factores que acondicionaron el carácter peculiar de la "alfarería guaná-mbayá- dentro de las modalidades sudamericanas: influencias culturales diferentes, el ethos de una "ostentación" sociotribal y el trabajo de los Chané-Guanás, conocidos por su receptividad y difusión de elementos culturales.

La técnica para la manufacturación de las vasijas era la generalizada en espiral; de antiplástico preferido servía el coco triturado; como greda se usaba con preferencia el barro fino de los barrancos del Río Paraguay, de color gris-azuláceo. Siendo la vasija aún blanda, se delineaban los básicos motivos decorativos por medio de la presión de hilos de "caraguata" (Bromiliáceas), una de las principales características de la alfarería guaná-mbayá. La mujer tenía en la mano izquierda un cordoncillo de "caraguata" bien torcido y mojado; con el dedo índice de la otra mano iba imprimiendo las líneas derechas, quebradas, paralelas o cruzadas según el diseño proyectado. Delineados de esta manera los diseños, se secaban las vasijas primeramente en la sombra, luego al sol. Sobre las vasijas ya secas se pintaban las partes de color rojo, obtenido por la fricción de piedras de hematita. Seguía luego la cocción de vasijas por el fuego circundante; a las vasijas aun calientes se aplicaba la resina verde negruzca de Palo santo. Cuando las vasijas ya estaban del todo frías, se pasaba con un palito, provisto de un botón de algodón, la pasta de caolina Blanca por donde corrían las líneas impresas del hilo de "caraguata".

Por su tipología, las vasijas guaná-mbayá pueden clasificarse de la siguiente manera:

a) Simples cantaros para agua, de use diario, de forma globular, de 30 cmts. de altura y de diámetro, con el fondo preferentemente plano y con el cuello angosto en forma de un bulbo; la superficie es a veces pintada en rojo de hematita, llevando el cuello algunos motivos decorativos con la resina de Palo santo. b) Las vasijas de carácter festival, para el estoraje de aloja, también son globulares, llevan el fondo plano o convexo, en este caso puestas sobre un trípode de madera; el diámetro del cuello es de unos 10 cmts. La ornamentación es muy cuidadosa; la mitad superior del cuerpo de la vasija lleva motivos fitomorfos estilizados, generalmente con gran variación individual de las alfareras, pero el cuello lleva siempre motivos geométricos, siendo preferido el diseño escalonado. c) Las fuentes circulares, altas de 15 a 20 cmts., con el fondo ligeramente convexo, servían para los alimentos preparados a base de la harina de palma "namogóligi"; toda la superficie es cubierta con motivos exclusivamente geométricos, a veces con incrustaciones de abalorios o de planchitas de valvas de moluscos; en los cantos hay a veces perforaciones para poder suspender las vasijas. d) Los-platos-fuentes, de diámetros de 15 a 30 cmts., llevan una destacada ornamentación en su superficie exterior; son de forma circular o elíptica, a veces modelados con algunas proyecciones laterales; la ornamentación es en variadas estilizaciones geométricas y fitomorfas. e) Los pequeños potes cilíndricos se caracterizan por su base anular, en forma de "la luna creciente", según la mitología mbayá; en la juntura de su subcuerpo anular con el cuerpo del pote corre un ancho ribete en su parte inferior. La pared lleva motivos geométricos, pero el fondo sólo tiene pintadas algunas bandas lineales -interpretando el peinado de los hombres por su status socio-guerrero-, lo que indica que tales potes pequeños servían de dádivas funerarias. f) Es particularmente interesante el tipo de vasijas funerarias pequeñas, de diámetros máximo de unos 18 cmts. y una altura menor; el fondo es plano, llevando una perforación central; el cuello es cerrado, aplastado de un lado en forma de una curia; la ornamentación es siempre geométrica, solamente el cuello pintado en listas negras y motivos triangulares. Tales vasijas considerabanse como "la sede del alma" del muerto, probablemente de los "vigilantes" shamanes. g) Los pequeños cantarillos, ya con influencia criollo-colonial, tienen un anillo asidero y a veces dos picos-vertederos. Algunos cantarillos llevan apéndices zoomorfos o ya son modelados en un estilo ornitomorfo. Los apéndices zoomorfos imitan al mítico animal "opokomo", adornando, a veces, también a las vasijas-fuentes; la decoración plástica es muy ocasional en la alfarería guaná-mbayá, correlacionada probablemente con el complejo cerámico del Litoral del Paraná.

Cuando se aplican los motivos geométricos a las vasijas, la superficie se divide en campos de 3 por 4, 6 de 6 por 7 cmts., el motivo es el escalón simple, siguiéndose en orden alternado; el espacio intermedio se pinta en verduzco de resina de Palo santo; de esta manera se forman campos oposicionales con escalones pintados y otros marcados por la impresión de "caraguatá"; los Chaná-Arawak sufrieron, al parecer, la influencia del estilo de Tiahuanaco en su proto-hábitat pre andino. Los motivos fitomorfos, simples y estilizados, denotan plena influencia hispano-colonial; los Mbayáes eran culturalmente abiertos, con cierta tendencia imitadora hacia la expresión socioceremonial y estética. Los motivos estilizados muestran figuras curvilíneas, volutas, rectilineales con volutas o ya directamente en folia, éstas predominando en la alfarería Caduveo-Mbayá. La tipología ornamental de las vasijas festivales, geométrica o fitomorfa, puede compararse con los motivos aplicados en la pintura facial y corporal. Algunos motivos tienen un carácter mbayá exclusivo; así las bandas de líneas pintadas en negro verduzco en las bases anulares de las vasijas funerarias; las disposiciones de tales bandas pintadas interpretan el rapado de la cabeza en bandas según el status sociobiológico del hombre. El motivo del triángulo con prolongación forma parte de la "estrella" que suelen pintarse sobre sus espaldas los hombres Mbayás en ocasiones ceremoniales.

La alfarería guaná-mbayá, no obstante su peculiaridad formal y ornamental, nunca llegó a transmitirse a la manufactura criolla. Los Chané-Guanás formaban densos núcleos pobladores, desde la segunda mitad del siglo XVIII, en el Paraguay Oriental, hasta el Río Ypané y el pueblo de San Juan Nepomuceno; empero, no exigidos por sus "señores" Mbayáes en cuanto a la producción alfarera, limitándose a lo utilitario, y a veces, ellos misinos adoptando la alfarería criolla.

La alfarería de otros grupos Chaqueños es esencialmente utilitaria; había varios focos de difusion alfarera: el sub andino chané-chiriguano, importante para los Matacos, Chulupiés y Chorotis; el chané-arawak altoparaguayense, con influencia sobre los Mbayá-Guaycurúes y los Maskoy; el xarayense del Alto Paraguay, importante por la difusión alfarera paleoamazónica; el litoral -paranaense que conjugaba las tendencias amazónicas y andina, con influencia sobre los pueblos canoeros pescadores del Rio Paraguay; y finalmente el foco difusional de los Guaraníes. No obstante esta potencial periferia cultural, los Chaqueños adoptaron la alfarería según su pauta de un utilitarismo inmediato, quedándole ajena una valoración expresivo-estética.

La técnica empleada por los Chaqueños es también en espiral: de anti plásticos sirven los fragmentos triturados de vasijas rotas; huesos molidos o el mismo carbón vegetal. La selección del barro es generalmente cuidadosa ya que de esto dependía una duración mayor de las vasijas; los Chaqueños hasta hoy día justifican su abandono de la alfarería por la falta de una greda adecuada. Para alisar la superficie se sirven de valvas de moluscos o de pequeños palillos de madera, cuidándose más la parte interior que la exterior de los recipientes. La vasija recién modelada, sécase primeramente al sol, pasando luego por la cocción con el fuego circundante; no se aplica por lo general resina alguna para disminuir la porosidad de las paredes.

Los cántaros para transportar y guardar agua -un elemento de difusión andina-, son los recipientes más importantes para los Chaqueños, éstos siempre dependientes de la provisi6n de agua. Los cántaros tienen la forma ovoide, altura hasta unos 30 cents., un cuello muy corto y angosto de apenas unos 4 cents.; el fondo es ligeramente convexo. A la altura del medio cuerpo del cántaro hay dos asas, puestas con preferencia en el sentido vertical, perforadas para poder traspasar el cordón de "caraguatá", asegurado, para no deslizarse, por un pequeño entalle que corre en la misma altura de las asas; la mujer, exclusiva portadora de cántaros, ataja dicho cordón por la frente apoyándose la vasija sobre su espalda. Entre los Chulupíes, Chorotis y Tapietés hay también cantaros sin asas, debiendo ya transportarse en redes de "caraguata", una costumbre muy difundida entre los Chanés sub andinos. Entre los Chamacocos y los Ayoweo-Moros, la alfarería es muy limitada; los cántaros, pequeños, de forma esferoide, sin asas, con cuello muy angosto y el fondo casi puntiagudo, indican la influencia periférica del área Chiquitana. Los Chamacocos aplican al cántaro aun caliente la resina de Palo santo por toda la superficie, penetrando ésta en las paredes, previniendo la porosidad y dando a la vasija un aspecto de negro brillante.

Además de los cántaros, los Chaqueños adoptaron también algunas ollas para la cocción, generalmente pequeñas, destinadas para cocinar raíces y frutas silvestres que exigen un tratamiento prolongado por contener substancias tóxicas que deben eliminarse; la adopción de estas pequeñas ollas permitía un aprovechamiento más intensivo de la recolección por una parte, y por otra, permitía la preparación de las "sopas" de menudencias de animales silvestres, lo que beneficiaba –dentro del régimen económico-distributivo indígena, a hombres y mujeres "viejos". La forma de estas ollas es generalmente semiglobular, con base plana o ligeramente convexa; suelen llevar dos asas perforadas o simples perforaciones en el canto superior para traspasar el cordón de "caraguatá" y poder suspenderlas sobre el fuego.

Entre los Chulupíes y Chorotis del área pilcomayense se introdujeron las ollas del tipo chiriguano-chané, con cuellos relativamente anchos; conviene tener presente que los Chulupíes prestaban más atención al cultivo; funcionalmente, el cultivo y la olla siempre son dos elementos asociados.

La olla de barro cocido servía también de "olla-tambor", de clara difusión andina; sobre la olla, medio llenada con agua, se extendía la piel de venado, asegurada por medio del cordón de "caraguatá"; la misma palabra que designa a la "olla" como vasija, también interpreta el tambor como instrumento musical. Entre los Chulupíes y los Lenguas-Maskoy era comunes también las fuentes cilíndricas, a veces ornamentadas, destinadas para servir alimentos a base de harina vegetal; los vecinos Chanés era los difusores del uso de tales fuentes, generalmente de carácter festival. Nunca faltaban antes pequeños cantarillos, por lo general sin asas, usados por los cazadores para llevar agua durante sus prolongadas cacerías. Menos difundidas eran pequeñas escudillas de uso individual o ya para guardar tinturas, obtenidas de substancias vegetales.

La ornamentación pintada se reducía siempre a la ocasional aplicación de simples diseños por medio de la resina de Palo santo de color verde-negruzco; para hacer diseños, nunca estilizados, servían simples palillos de madera o las plumas de pájaros. En los motivos ornamentales observase cierta pauta preferencial: los Chulupíes prefieren el diseño de círculos en cántaros y fuentes, los Lenguas y los Makás, el diseño de líneas segmentadas en hilera, los antiguos "Machicui" en forma de un "6"; generalmente tales diseños correlaciónanse con las "marcas" tribales que se manifiestan en el tatuaje o en la pintura facial; predomina la identificación sociotribal sobre la expresión simplemente estética. La ornamentación plástica era excepcional entre los Chaqueños, reduciéndose a algunos ribetes o hileras de protuberancias aplicadas, como entre los Chulupíes y los Tobas occidentales, siendo manifiesta la influencia chanée pre-andina; algunos grupos étnicos Matacos del área pilcomayense adoptaron parcialmente la ornamentación por impresión digital de origen chiriguano -guaraní.

La olla de hierro desplazo rápidamente a las antiguas ollas de barro cocido, interviniendo el proceso del cambio alimenticio; los obrajes, las estancias y las empresas tanineras en el Alto Paraguay promovieron un rápido trueque de "ollas de hierro" por "el trabajo de hacheros". Se conservo por más tiempo la producción de cántaros para agua, por su utilidad y también por un cierto apego tradicional; empero, al iniciarse el desplazamiento tribal y parcial en busca de nuevas ventajas subsistenciales, abandonábase paulatinamente la antigua alfarería, imponiéndose la moderna "latería".

La producción alfarera de los Payaguaes presenta dos diferentes orientaciones: la alfarería adoptada y necesaria para sus propios fines y la adaptada al estilo criollo con simple intención de venta-trueque, una actitud propia de los pragmáticos canoeros-truequistas. Entre los Payaguaes predomina la así llamada "alfarería gruesa", especialmente tratándose de grandes vasijas campanuliformes; es una prueba evidente de la correlación con la alfarería de la zona anegadiza del litoral del río Paraná; el grosor de las paredes alcanza, a veces, unos 2,50 cmts. Las vasijas campanuliformes, de factura algo tosca, son altas unos 70 cents., con el diámetro de 60 cents., en el canto suelen llevar dos o tres hileras de impresiones digitales o ya hechas con palitos redondeados; es una burda imitación del estilo ornamental protombyá-guaraní; la superficie grande de las paredes es marcada por líneas incisas, paralelas y diagonales, a veces profundas a manera de surcos. Tales vasijas no tienen esencialmente una función práctica; suelen cubrirse con ellas los cráneos de los muertos; éstos enterrados en posición flexionada solamente hasta el cuello; las pequeñas islas del río Paraguay eran verdaderos enterratorios de los Payaguaes. Como dádivas funerarias deben considerarse también algunos cántaros -con el cuello más ancho de lo habitual entre los Chaqueños-, generalmente con un o más perforaciones en el mismo cuello, interpretando el concepto de "salida y entrada" de las almas de los muertos para sentir "el sol, el viento y el agua del río", la vivencia tradicional de los canoeros-pescadores-piratas. Algunas vasijas tendrían según el P. Sánchez Labrador, misionero de los Mbayáes del siglo XVIII-, apéndices -asideras en forma de hacha o-mano de almirez, otra prueba de la correlación con el complejo litoral -paranaense. Las vasijas medianas, altas unos 40 cents., de forma campanuliforme, con una perforación en su fondo, se destinaban para destilar la sal de la ribera "salinera" del río Paraguay. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, cuando los Payaguaes, perdiendo su "libertad y dominio del río Paraguay", acercándose al ambiente blanco, ellas adoptaron la manufacturación criolla -incluyendo la cocción de vasijas en horno-, vendiendo vasijas y botijones, si bien simultáneamente integrando a su propia economía la "olla de hierro" y cualquier recipiente "de necesidad inmediata". Son dos aspectos que pueden explicar la artesanía indígena en su realidad: la manufacturación por utilidad y expresión cultural auténtica, y la manufacturación de ventaja, disociándose la cultura vivencial de los indígenas, predominando el pragmatismo adaptativo; es un problema esencial de la verdadera deculturación por una parte, y por la otra, el afán integrador de los indígenas a la nueva realidad socio-económica.

Los Mbyá-Guaraníes, limitando su alfarería a algunos cantarillos -con enlaces en "gwembepí"-, no se olvidaron de sus "petyngwá-pipas" de barro cocido, de forma angular, llevando en su parte anterior una cresta modelada, con un agujero en el centro para traspasar el cordoncillo. También en los hallazgos arqueológicos de los antiguos Guaraníes se encuentran las pipas de barro cocido, de forma angular simple la pipa no debía faltar en ocasiones ceremoniales, considerándose como un "instrumento" shamánico como el tabaco "la propiedad" de los "ñanderú". Los Chiripá-Guaraníes prefieren las pipas hechas de madera de "arasá", un motivo coligado con el mítico "señor arbóreo".

Los Aché-Guayakíes adoptaron de los Guaraníes la manufacturación de pequeñas vasijas, "kára kymirí"; son de altura y de diámetro pequeñas, de 15 a 20 cents., de forma algo ovoide, con el fondo algo puntiagudo, modeladas a mano en forma de alguna fruta como el coco, por ejemplo; se usa el barro negro con residuos de substancias vegetales a modo de antiplástico; todas las vasijitas, por ende, son de color negro, muy resquebrajable y sin ornamentación alguna; sirven para calentar la cera de miel y "tapia-gordura" de las larvas. Según la tradición, los Achés usaban antes también "mo-kára -vachú", un recipiente alto, pero de diámetro reducido -del tipo kainganggé-, para el estoraje de la aloja de meollo de palma. Los típicos elementos culturales de carácter neolítico, incluyendo la alfarería, nunca caracterizaban el complejo sociocultural de los Guayakíes; les son comunes los recipientes no cerámicos como "deity"; con tiras de "takwarembó" o con hojas ensiformes de otras plantas hacen el cesto, recubriéndolo luego con cera negra mezclada con carbón para impermeabilizarlo y usarlo de recipiente para agua o para miel.

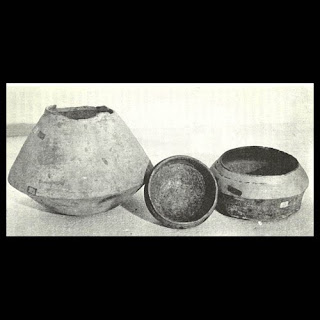

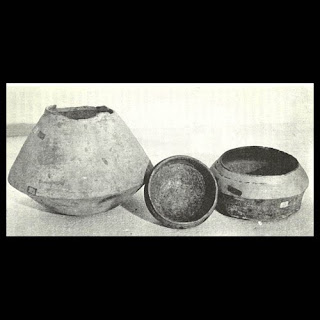

VASIJAS CULINARIAS. CHIRIGUANO-GUARANÍES.

VASIJAS CULINARIAS. CHIRIGUANO-GUARANÍES.COLECCIÓN MUSEO ANDRÉS BARBERO

PIPAS DE BARRO COCIDO, PETYNGWA. MBYÁ-GUARANÍ

PIPAS DE BARRO COCIDO, PETYNGWA. MBYÁ-GUARANÍ

COLECCIÓN MUSEO ANDRÉS BARBERO

VASIJAS DEL TIPO FESTIVAL; EN EL MEDIO EL TAZÓN,CON ORNAMENTACIÓN EN SU INTERIORCOLECCIÓN MUSEO ANDRÉS BARBERO

VASIJAS DEL TIPO FESTIVAL; EN EL MEDIO EL TAZÓN,CON ORNAMENTACIÓN EN SU INTERIORCOLECCIÓN MUSEO ANDRÉS BARBERO

VASIJA DEL TIPO LISO-PINTADO; GUARANÍCOLECCIÓN MUSEO ANDRÉS BARBERO.

VASIJA DEL TIPO LISO-PINTADO; GUARANÍCOLECCIÓN MUSEO ANDRÉS BARBERO.Fuente:

ARTESANÍA INDÍGENA. ENSAYO ANALÍTICO

Obra de BRANISLAVA SUSNIK

© BRANISLAVA SUSNIK – FUNDACIÓN LA PIEDAD

© Editorial El Lector,

Director Editorial: Pablo León Burían

Tapa: ROBERTO GOIRIZ,

Composición y armado: Fátima Benítez,

Fotos: HOMERO SOLALINDE,

Asunción – Paraguay,

1998 (145 páginas).